Alexander-Technik für Menschen von heute (Teil 2)

Das sich wandelnde Menschenbild der Psychologie

Die in der Psychologie verwendeten Analogien werden von den jeweils aktuellen technischen Entwicklungen geprägt. Alexander formulierte seine Theorien im „Maschinenzeitalter“ der Psychologie. Heute befindet sie sich am Übergang vom Computer zum neuronalen Netz. Für das Verständnis von Alexanders theoretischen Überlegungen ist es erhellend die vorherrschende psychologische Strömung seiner Zeit zu betrachten. Seine Ideen mit dem Wissensstand der modernen Psychologie zu verbinden, ist die Aufgabe heutigen Generation.

Der Behaviorismus

Die Psychologie hatte sich gegen Ende 19. Jahrhundert von der Philosophie abgelöst. Die neu entstandene Bewusstseinspsychologie versuchte durch Reflexion innere Zustände wie Gedanken, Sinnesempfindungen oder Gefühle zu ergründen. Für den amerikanischen Psychologen John B. Watson (1878-1958) war diese Innenschau nicht wissenschaftlich. Wissenschaftlich erforschbar sei nur, was sich von aussen beobachten lasse, nämlich das Verhalten (amerikanisch: „behavior“). So ist der Behaviorismus[1] als experimenteller, naturwissenschaftlicher Zweig der Psychologie entstanden. Sein Ziel war die Vorhersage und Kontrolle von Verhalten. Zu diesem Zweck suchte man nach objektiven Gesetzmässigkeiten, welche dem menschlichen Verhalten zu Grunde liegen. Eine wichtige Vorarbeit für den Behaviorismus leistete der Physiologe Pawlow (1849-1936) mit seinem berühmten Hundeexperiment, mit dem er die Konditionierbarkeit von Verhalten nachwies.

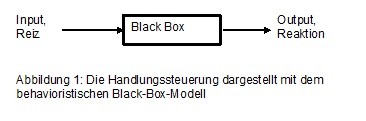

Ein behavioristisches Denkmodell, um das Verhalten eines Organismus (Mensch oder Tier) zu beschreiben, war jenes der „Black Box“. Sind die äusseren Reize, die auf die Black Box einwirken, bekannt, so kann man deren Reaktion vorhersagen. Was sich im Innern des Organismus abspielt, ist nicht von Bedeutung, da sich darüber keine naturwissenschaftlich messbaren Beobachtungen machen lassen. Die Metapher hinter diesem Denkmodell ist das der Maschine. Sie ist konditioniert, d.h. einem bestimmten Input folgt immer der gleiche Output. Die Reaktion auf einen Reiz ist vorbestimmt.

Die kognitive Psychologie

Im Laufe der 1970er Jahre löste an den Universitäten die kognitive Psychologie den bis dann dominierenden Behaviorismus ab.

Der Begriff „Kognition“ (von lateinisch „cognitio“ = Erkenntnis) umfasst geistige Aktivitäten wie wahrnehmen, schlussfolgern, erinnern, denken, sprechen, problemlösen und entscheiden. Um diese Aktivitäten beschreiben zu können, bediente man sich ab den 1950er Jahren der technisch-mathematischen Begriffe der Informationstheorie und der Kybernetik. Und später nach der Einführung des Computers betrachtete man kognitive Prozesse wie Verarbeitungsabläufe eines Computers. Das Nervensystem nimmt Informationen auf, verarbeitet und speichert sie, ruft sie wieder ab um Aufgaben zu lösen oder Handlungen zu steuern. Die kognitive Psychologie erforscht die „Programme“ des menschlichen Gehirns. Dargestellt werden diese dann in Informationsflussdiagrammen.

Das Diagramm zeigt vereinfacht die Verknüpfungen der an der Handlungssteuerung beteiligten Elemente. Der Verstand ist ein Steuerelement unter anderen und steht nicht am Anfang der Befehlskette.

Alexander und die Psychologie

Wie seht es nun um die Verbindungen von Alexanders theoretischen Reflexionen und der geschichtlichen Entwicklung der Psychologie? Zeitlich liegt das Erscheinen seiner Bücher in der Phase der neu entstehenden eigenständigen Psychologie und dem sich daraus entwickelnden Behaviorismus. Die deutlichste Spur hat der Behaviorismus in Alexanders Buch Der Gebrauch des Selbst hinterlassen. Dort verwendet er sehr oft das Reiz-Reaktions-Modell[1]. Alexander bediente sich zwar der Terminologie des Behaviorismus, als entschiedener Verfechter der Freiheit in Gedanken und Tat propagierte er aber die Überwindung von automatisiertem, gewohnheitsmässigem Verhalten. Er stellte sich klar gegen die Auffassung unser ganzes Verhalten sei konditioniert. Alexanders Menschenbild entsprechend soll der Verstand den Körper und die Emotionen, die "emotionalen Windstösse", wie John Dewey sie nannte[2], beherrschen. Unkontrollierte Emotionen, übermässig erregte Angstreflexe, festgefahrene Vorurteile stören das psychophysische Gleichgewicht[3]. Die Instrumente des Innehaltens und der mentalen Anweisungen ermöglichen die Kontrolle und Führung des menschlichen Verhaltens durch den Verstand. In seinem Buch Die konstruktive bewusste Kontrolle des individuellen Menschen greift Alexander diese Themen auf und referiert sie anhand seiner praktischen Erfahrungen.

Mit seinem Interesse für innerpsychische Vorgänge durchbrach Alexander die engen Grenzen des Behaviorismus, so wie es später auch die kognitive Psychologie tat. Es fehlten ihm aber die wissenschaftlich fundierten Modelle, um die innerpsychische Wirkungsweise seiner Technik differenziert beschreiben zu können.

Die Erkenntnisse der modernen Psychologie und der Hirnforschung stellen Alexanders Überzeugung menschliches Verhalten liesse sich mit dem Verstand kontrollieren in Frage. Nach Gerhard Roth, dem deutschen Hirnforscher, sind es die Emotionen, welche den Verstand dominieren und nicht umgekehrt[4].Sehen wir die Rolle des Verstandes in der Verhaltenssteuerung als einen Faktor neben anderen, und nicht an der Spitze der Befehlshierarchie, eröffnet uns dies eine neue Sichtweise auf Alexanders Methode. An die Stelle von Führung und Kontrolle tritt der bewusste Umgang mit Körper, Emotionen und Gedanken. Das heisst, wir müssen uns eingestehen, dass die Möglichkeiten des bewussten Verhaltenssteuerung begrenzt sind. Da wir heute aber viel mehr über die Steuerprozesse wissen, können wir diese begrenzten Möglichkeiten besser ausschöpfen.

© Adrian Mühlebach, www.tamt.ch, info@tamt.ch

[1] F.M. Alexander, Der Gebrauch des Selbst, Karger 2001

[2] F.M. Alexander, Die konstruktive bewusste Kontrolle des individuellen Menschen, Karger 2006, S. 72

[3] ebd. S. 76

[4] Gerhard Roth, Persönlichkeit, Entscheidung und Verhalten, Klett-Cotta 2007, S. 187